智宇物聯 專注于提供高穩定、高速率的三網物聯網卡

長春農業物聯網技術(農業物聯網技術應用現狀與發展前景)

- 作者:智宇物聯

- 發表時間:2022年10月25日

- 來源:智宇物聯

萬物互聯互通,物聯網早就進入各個行業。無人農機、智慧農業、無人農場等一系列名詞,占據了2020年的各種農業類排行榜。

高端、智能、數字化,這一系列詞語更是在中央一號文件中頻頻亮相。

作為一項即高端智能,又是數字化的技術,農機物聯網(IoT in Agriculture)到底是個什么?

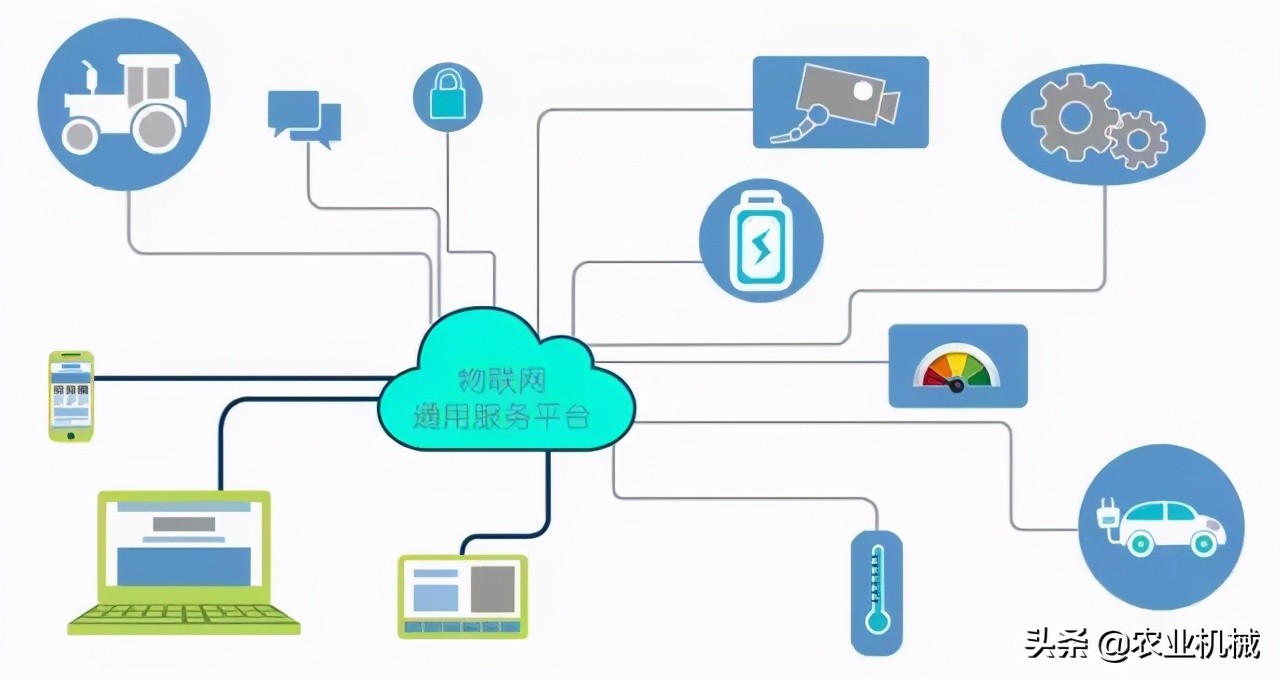

農機君也為找了一些說法,大多是這樣定義的,即通過各種儀器儀表實時顯示或作為自動控制的參變量參與到自動控制中的物聯網。

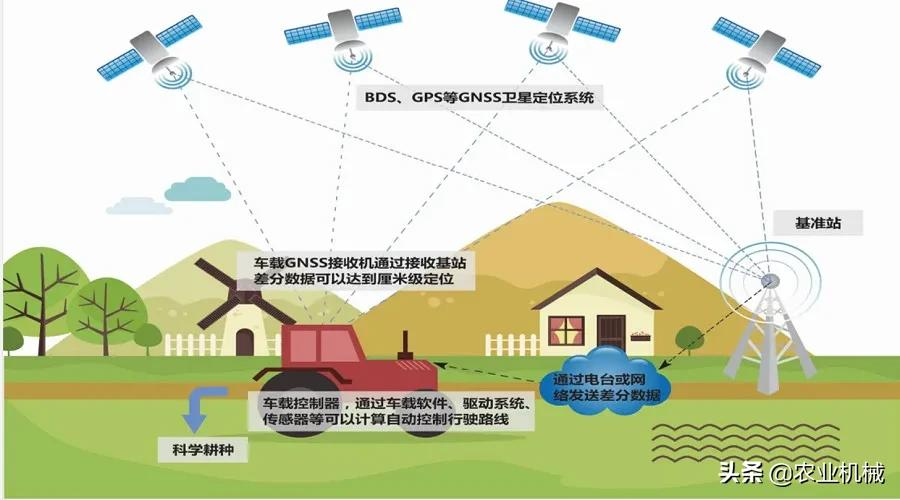

可以說,我們的農機早就開始“觸網”了,最常見的就是眾多農機品類上安裝的北斗系統。其實還有很多,那些用于采集信息、情況監控的傳感器,都是為了讓我們的農機邁向數字化、智能化、無人化。

天機相連,物聯網應用帶來了什么?

農業物聯網都連通了哪些

農機君曾聽江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司副總經理李育澤這樣評價北斗終端的作用,他稱其為“四位一體”。

在農機上安裝北斗系統之后,首先是為政府部門在數據統計上帶來極大便利。其次是解決了農機、農業生產組織、農場主的監管問題。第三是可以作為機手個人技術提升的證明。最后是起到了協助政府對行業進行科學決策。

據農機君了解,早在2013年,湖北省就已經開始謀劃北斗技術的應用,到目前已經正式實施了5年。目前裝機數量接近2萬臺(套),累計監測面積達到4300多萬畝。

而在規模化水產養殖相對比較發達的江蘇省,依托于物聯網、智能技術,通過2020年的快速發展,規模養殖企業產能到年底已經恢復到疫情前的70%。

隨著各地對北斗終端品目補貼的調整,部分地區已經停止發放相關補貼。但是在很多地區,機手仍會購買裝有北斗系統的農具。

這種購買觀念上的轉變,一方面,隨著技術的升級迭代,以及規模化推廣,保證了裝機設備價格的大幅降低,讓用戶得到了切實的利益。另一方面,通過對收集到的數據的利用,作業機手作業數量和效果都更便于量化統計,由此用戶也得到了切實的利益。

牽絆物聯網手腳的到底是什么?

農機連上了天地

盡管,北斗在很多地方都有了比較成功的應用。就如其他新農機一樣,在推廣過程中也還是有著形形色色的問題。

首先一點就是價格問題。

之前,我們的農機使用的GPS設備,價格也很高。但使用者卻都認為好用,所以也就沒有人說價格高。

這主要是由于當時,這類設備在市場上并沒有競爭對手。屬于完全的賣方市場。用戶沒有選擇的余地。這是客觀因素造成的。

企業技術前期開發的投入成本必然很大,成本也自然處于高位。任何技術發展都是有過程的,隨著技術的逐步完善,應用規模的增加,成本自然也就會降低。今后,在沒有購置補貼的情況,價格不會成為主要的限制因素。

其次,大家都在擔心“信息孤島”狀況的出現。也就是說,換一套設備、換一個平臺,甚至說換一個作業地區,都有可能就需要重新安裝一個APP。這無形中給使用者帶來了很多不必要的麻煩。

在這方面,湖北省為我們做出了有益嘗試。

湖北建設的是全省共享的免費平臺。對于涉及的所有企業、合作社、用戶等都免費提供服務。整個系統是放在政府的開放系統之上,每年所產生的費用都是由政府買單。這樣就為使用者節省了一大筆費用。

共享的數據,也將為數據的進一步清洗、挖掘,并最終形成可用數據提供了基礎。

但事實上,我們對數據的積累以及數據間的關聯性,了解還是遠遠不夠的。通過物聯網技術收集到的數據,以及對于裝備本身發的監測,這些數據經過處理,可以應用于服務和后市場。另外,也可以延伸至農業生產指標的獲取。

這些,都將是物聯網應用在農業上的意義。

農業物聯網到底會走向何方?

農用北斗自動駕駛系統

工程機械領域與農機領域比較接近,但在物聯網的應用方面,工程機械領域領先農業機械很多年。

農機君從北京卓遠智聯科技有限公司總經理那里了解到。

2005、2006年工程機械行業從全款銷售進入信用銷售、融資租賃,在使用2~3年后需要還款,否則就會被鎖機。

企業發現了收集到的數據對其服務有幫助,同時能清楚地了解自己所生產的設備情況。所以,從2006年首次將北斗系統寫入挖掘機標配。

而工程機械走過的路對于農機行業也有著重要的啟示。

補貼只是推手,從業人員不管是管理人員還是設備提供方,一定要清楚會帶來政策支持之外的很多附加值在里面。如果看不到這點,在未來就會缺乏積極性。

針對于農業領域,物聯網利用收集到的數據,將農藝、農機的各個環節連接起來。

在推動物聯網技術發展的過程中,不可避免地會遇到問題,在農業方面具體問題更是不少。

如農業生產環節多,且各環節影響因素眾多。此外,生產對象個體差異顯著。

就如,將物聯網技術應用于養雞場。但雞舍中到底哪只雞生病、哪只有問題,雞的行為有哪些問題等基礎性研究技術缺乏。

技術和產品本身是不斷發展的。眾多大數據到底應用在哪里,只有明確,才能與生產相對應。這也是今后農業物聯網發展的重要方向。

另一方面,江蘇北斗研究院曾與國內水稻機企業合作制作了全程大數據采集。水稻從催芽播種到最后成為一粒米,全過程共有48個環節,全程進行數據監測、掌控,但試驗結果僅能留在實驗室。原因是成本測算下來要500元/畝,而水稻的種植利潤僅為200~300元/畝。

由此造成,生產全過程需要進行的數據監測及掌控,需要投入的成本有可能遠超應用場景所產生的實際價值。

基于此,當下的物聯網技術應用場景還受限于高附加值產品。

整體來說,智能農機的發展在北斗研究院分成3個層面。第一個層面是數字化,第二個層面是信息化,第三個層面是智能化。是一種點線面的關系,在不同場景下適用不同的方式。

在大田種植層面,我們認為只要實現數字化就可以了,這主要是出于成本考慮。而在有些層面要實現精細化,比如蔬菜種植方面,產值會稍高,把信息串聯起來避免周期性價格波動。最后是智能化,一定是未來發展的方向,但也會是應用場景相對稍窄。